オフラインイベントとは?初めての企画で失敗しない準備4ステップ

「オフラインイベントの企画を任されたけど、何から始めればいいのか分からない」

「オンラインとどう違うの?」「初めての企画で失敗したくない…」

そう思う方もいるかもしれません。

じつは、オフラインイベントの基本的な定義と準備の流れを押さえておけば、初心者でも安心してイベント開催が可能です。

この記事では、オフラインイベントとは何か、オンラインとの違いやメリット・デメリット、そして失敗しないための準備4ステップを分かりやすく解説します。

会場選びや予算の考え方、当日運営のポイントまで、イベント会場運営のプロが実践的なアドバイスをお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

オフラインイベントとは?

オフラインイベントとは、セミナーや展示会、社員総会、新商品発表会、懇親会など、参加者が実際の会場に集まって開催されるリアルイベントを指します。

「リアルイベント」や「対面イベント」とも呼ばれ、インターネットを介して開催されるオンラインイベントとは対照的な開催形式になります。

従来、イベントといえばオフライン形式が主流でしたが、コロナ禍を経てオンラインイベントが普及した現在では、あえて「オフライン」と明示されるようになりました。

オフラインイベントの最大の特徴は、参加者が同じ空間を共有できる点にあります。

登壇者の表情や声のトーン、会場の雰囲気、他の参加者との偶発的な出会いなど、画面越しでは得られない体験価値を提供できます。

また、展示物に直接触れたり、商品を手に取って確認したり、五感を使った体験ができる点も大きな魅力です。

企業が開催するオフラインイベントの目的は、商品やサービスの認知度向上、顧客との関係構築、社内のコミュニケーション活性化など多岐にわたります。

目的に応じて会場の規模や形式、演出方法を選択できる柔軟性も、オフラインイベントならではの強みといえるでしょう。

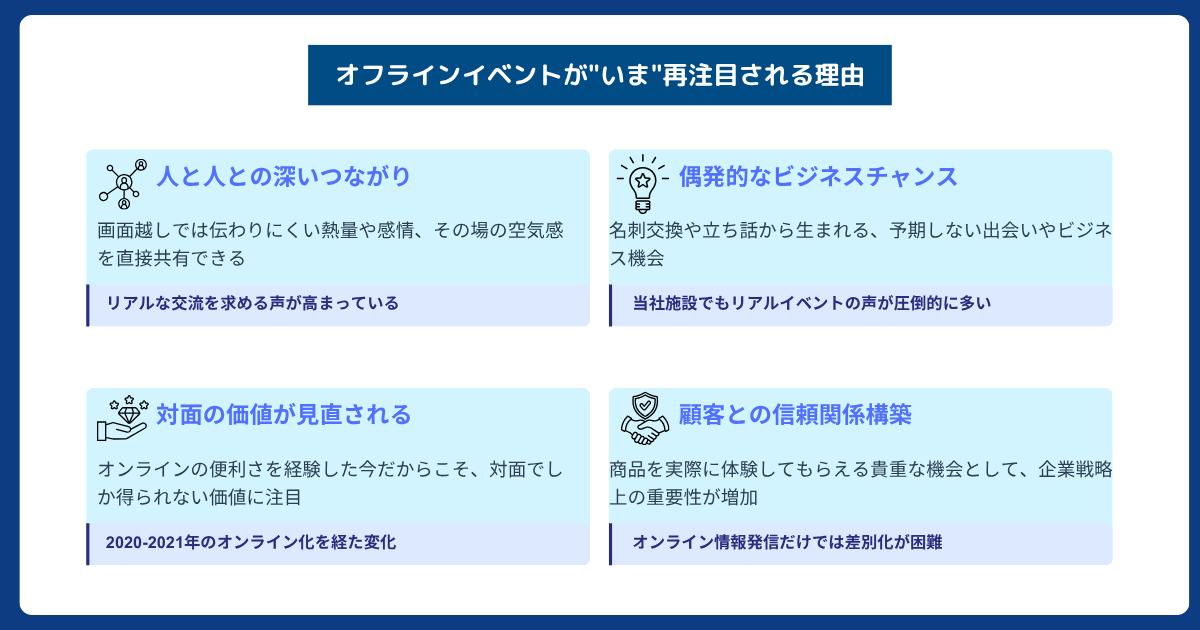

オフラインイベントが“いま”再注目される理由

コロナ禍の収束に伴い、オフラインイベントが再び注目を集めています。

2020年から2021年にかけて、多くのイベントがオンライン形式に移行しましたが、最近では対面でのリアルな交流を求める声が高まっているためです。

当社が運営する施設でも、リアルイベントのお声の方が圧倒的に多くなっています。

オンラインイベントの便利さを経験した今だからこそ、対面でしか得られない価値が改めて見直されていると言えるでしょう。

特に、人と人との深いつながりを築きたい場面では、オフラインイベントの重要性が増しています。

画面越しのコミュニケーションでは伝わりにくい熱量や感情、その場の空気感を共有できるのは、オフラインならではの体験です。

また、名刺交換や立ち話から生まれる偶発的なビジネスチャンスも、オフラインイベントの大きな魅力として再認識されています。

企業のマーケティング戦略においても、オフラインイベントの位置づけが変化しています。

オンラインでの情報発信だけでは差別化が難しい中、実際に商品を体験してもらえるオフラインイベントは、顧客との信頼関係を構築する貴重な機会になっています。

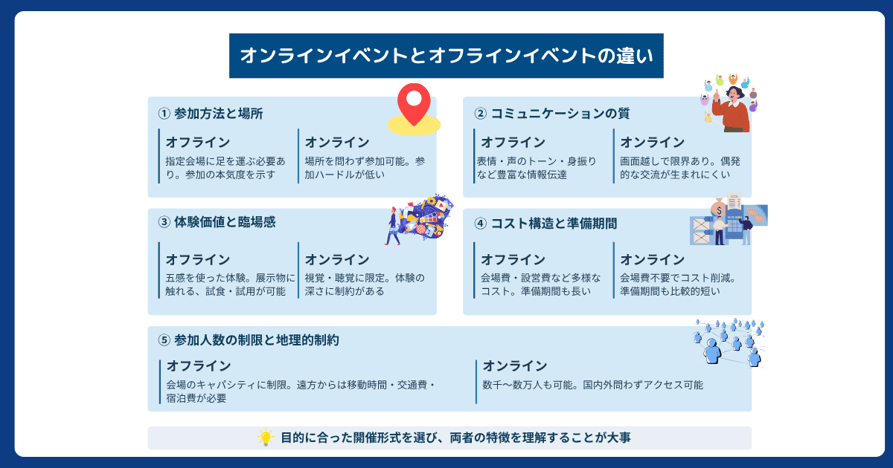

オフラインイベントとオンラインイベントの5つの違い

オフラインイベントとオンラインイベントには、明確な違いがあります。

開催形式を選ぶ際には、両者の特徴を理解した上で、目的に合った方を選択していく必要があります。

ここでは、5つの観点から両者の違いを詳しく解説していきます。

①参加方法と場所の違い

オフラインイベントは、参加者が指定された会場に実際に足を運ぶ必要があります。

ホテルの宴会場、会議室、イベントホール、屋外スペースなど、物理的な場所が開催の前提になります。

一方、オンラインイベントはパソコンやスマートフォンがあれば、自宅やオフィス、移動中など場所を問わず参加可能です。

ZoomやMicrosoft Teamsなどのウェブ会議ツールを使用し、インターネット環境さえあれば世界中どこからでもアクセスできます。

参加のハードルという観点では、オンラインの方が低いといえるでしょう。

ただし、オフラインイベントには「わざわざ会場に足を運ぶ」という行為自体が、参加者の本気度や関心の高さを示す指標にもなります。

②コミュニケーションの質の違い

オフラインイベントでは、対面での直接的なコミュニケーションが可能です。

相手の表情や声のトーン、身振り手振りなど、言葉以外の情報も豊富に伝わります。

休憩時間の立ち話や名刺交換、イベント後の懇親会など、プログラム外での自然な交流も生まれやすい環境です。

オンラインイベントでも、チャット機能やブレイクアウトルームを活用すれば双方向のやり取りは可能ですが、画面越しのコミュニケーションには限界があります。

特に、複数人での雑談や偶発的な出会いは、オンラインでは意図的に設計しないと生まれにくいでしょう。

信頼関係の構築やネットワーキングを重視するなら、オフラインイベントに軍配が上がります。

③体験価値と臨場感の違い

オフラインイベントの大きな強みは、五感を使った体験を提供できる点です。

会場の照明や音響、装飾による演出効果は、参加者に強い印象を残します。

展示物に直接触れたり、商品を手に取って質感を確かめたり、試食や試用体験を提供できるのもオフラインならではの魅力です。

また、会場全体で一体感を共有できる臨場感も、オンラインでは再現が難しい要素になります。

音楽ライブや表彰式、周年記念イベントなど、感動や高揚感を演出したい場面では、オフラインイベントの効果が際立ちます。

オンラインイベントでも動画や画像を駆使した演出は可能ですが、視覚と聴覚に限定されるため、体験の深さでは差が出やすいでしょう。

④コスト構造と準備期間の違い

オフラインイベントは、会場費、設営費、機材レンタル費、人件費など、さまざまなコストが発生します。

参加者の規模が大きくなるほど、会場も大きくする必要があり、それに伴って費用も増加していきます。

また、準備期間も長く必要です。

大規模なイベントの場合、会場予約は半年から1年前に行うケースも珍しくありません。

オンラインイベントは、会場費が不要な分、コストを大幅に抑えられます。

配信用のツールやプラットフォームの利用料はかかりますが、物理的な設営が不要なため、準備期間も比較的短く済みます。

ただし、オフラインイベントには、支払ったコストに見合った価値を提供できれば、参加者の満足度も高くなる傾向があります。

⑤参加人数の制限と地理的制約の違い

オフラインイベントは、会場の収容人数によって参加者数に上限が設けられます。

100名規模の会場もあれば、数千名を収容できる大規模な施設もありますが、物理的なキャパシティは必ず存在します。

また、地理的な制約も大きな特徴です。

遠方からの参加者は、移動時間や交通費、場合によっては宿泊費も考慮する必要があります。

一方でオンラインイベントには、参加人数の上限がほとんどありません。

配信プラットフォームの仕様にもよりますが、数千人、数万人といった大規模な集客も技術的には可能です。

また、国内外問わず、インターネット環境さえあれば誰でも参加できる点も強みになります。

ターゲットが全国に分散している場合や、できるだけ多くの人にリーチしたい場合は、オンラインイベントが適しているでしょう。

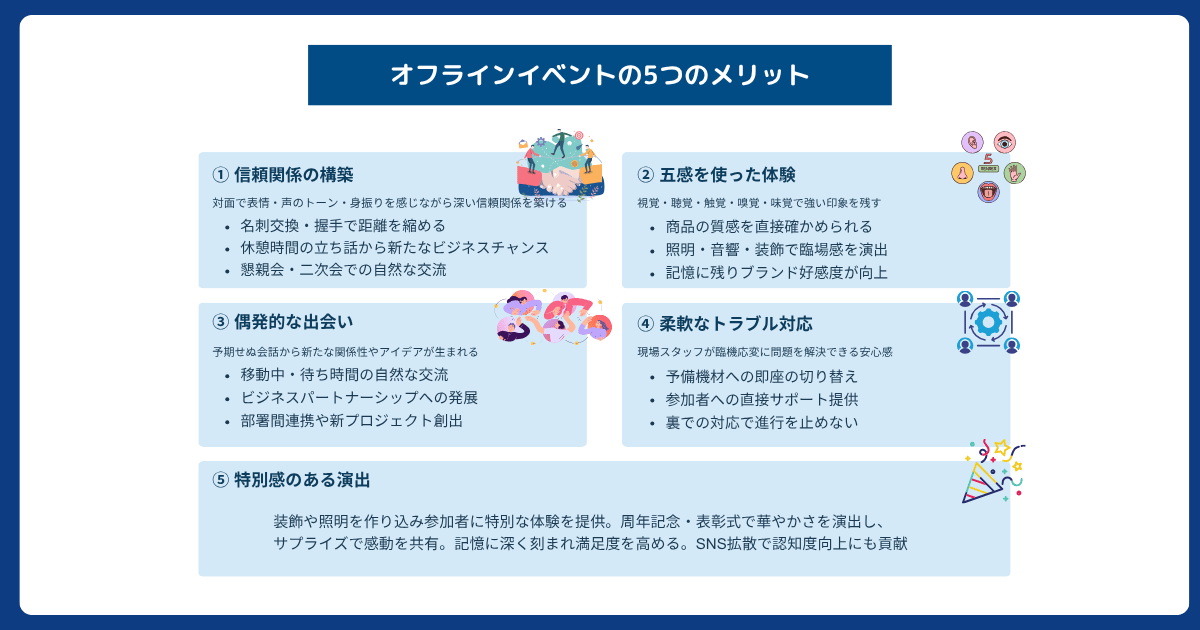

オフラインイベントの5つのメリット

オフラインイベントには、オンラインでは得られない独自の価値があります。

ここでは、オフラインイベントを開催する5つの主要なメリットについて解説します。

①直接的なコミュニケーションで信頼関係を構築

オフラインイベント最大のメリットは、参加者と直接対面でコミュニケーションを取れる点です。

画面越しではなく、同じ空間で相手の表情や声のトーン、身振り手振りを感じながら会話できるため、より深い信頼関係を築けます。

特にビジネスシーンでは、初対面の相手と信頼関係を構築する際、対面での会話が重要な役割を果たします。

名刺交換や握手といった行為も、相手との距離を縮める効果があります。

また、参加者同士の自然な交流も生まれやすい環境です。

休憩時間の立ち話や、偶然隣に座った人との会話から、新たなビジネスチャンスや人脈が広がることも珍しくありません。

イベント終了後の懇親会や二次会も、オフラインならではの交流の場になります。

顧客との関係構築や社内のコミュニケーション活性化を目的とするなら、オフラインイベントの効果は絶大です。

②五感を使った体験で強い印象を残せる

オフラインイベントでは、視覚や聴覚だけでなく、触覚、嗅覚、味覚といった五感すべてを使った体験を提供できます。

特に会場の照明や音響、装飾による演出は、参加者の心に深く印象を残します。

たとえば商品やサービスのPRイベントであれば、実際に手に取って質感を確かめてもらったり、試用体験を提供したりできます。

食品のサンプリングイベントなら、味や香りを直接体験してもらうことで、言葉では伝えきれない魅力を実感してもらえるでしょう。

また、会場全体で作り出す臨場感や一体感も、オフラインならではの強みです。

大画面での映像演出、迫力のある音響、会場を彩る照明効果などを組み合わせることで、特別な空間を演出できます。

こうした五感に訴える体験は、参加者の記憶に長く残り、ブランドや商品への好感度向上につながります。

オンラインでは再現できない、リアルな体験価値を提供できる点が、オフラインイベントの大きな魅力です。

③偶発的な出会いやネットワーキングが生まれる

オフラインイベントでは、予期せぬ出会いや偶然の会話から、新たな関係性が生まれることがよくあります。

会場での移動中、受付での待ち時間、休憩スペースでの雑談など、プログラム外の時間に自然な交流が発生します。

こうした偶発的なコミュニケーションこそが、オフラインイベントの醍醐味といえるでしょう。

特にビジネス交流会やセミナーでは、同じ業界の人や似た課題を持つ人と出会えるチャンスがあります。

名刺交換をきっかけに、その後のビジネスパートナーシップに発展するケースも少なくありません。

社内イベントであれば、普段接点のない他部署の社員と知り合うことで、部署間の連携が生まれたり、新たなプロジェクトのアイデアが生まれたりします。

オンラインイベントでも、意図的にネットワーキングの時間を設けることは可能ですが、自然発生的な出会いの創出は難しいのが現状です。

人脈形成やネットワーキングを重視するなら、オフラインイベントが圧倒的に有利といえます。

④トラブル時も柔軟な対応が可能

オフラインイベントは、トラブルが発生した際も柔軟に対応できる点がメリットです。

オンラインイベントでは、インターネット回線の不調や配信システムの障害が起きると、イベント全体の進行が止まってしまう恐れがあります。

一方、オフラインイベントなら、技術的なトラブルが起きても、運営スタッフが裏で対応することで、参加者に気づかれずに問題を解決できるケースが多くあります。

例えば、マイクの不調が起きても予備のマイクに切り替えたり、プロジェクターが映らなくても別の投影方法を試したりと、その場での臨機応変な対応が可能です。

また、参加者からの質問や要望にも、スタッフが直接対応できるため、きめ細やかなサポートを提供できます。

予期せぬ事態への対応力という点では、現場に人がいるオフラインイベントのほうが安心感があります。

ただし、事前のリハーサルや運営マニュアルの準備は、オフライン・オンライン問わず重要です。

特別感のある演出で記憶に残るイベントに

オフラインイベントでは、会場の装飾や演出にこだわることで、参加者に特別な体験を提供できます。

周年記念パーティーや表彰式、新商品発表会など、華やかさや高揚感を演出したい場面では、オフラインイベントが最適です。

エントランスでのウェルカムボード、会場内の装飾、テーブルセッティング、照明演出など、細部まで作り込むことで、参加者は「自分のために準備してくれた」という特別感を感じます。

また、サプライズ演出やゲスト登壇なども、会場全体で共有する感動や興奮は、参加者の記憶に深く刻まれ、イベントへの満足度を大きく高めます。

こうした特別感のある演出は、SNSでの拡散にもつながりやすく、イベントの認知度向上にも貢献します。

「参加してよかった」「また参加したい」と思ってもらえるイベントを実現するには、オフラインならではの演出力が大きな武器になるでしょう。

オフラインイベントの3つのデメリット

.png?width=1200&height=630&name=%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE5%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%20(2).png)

オフラインイベントには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

開催を検討する際には、これらの課題も理解した上で、対策を講じていく必要があります。

ここでは、オフラインイベントの主な3つのデメリットについて解説します。

①会場費や設営費などコストがかかる

オフラインイベント最大のデメリットは、開催に多くのコストが発生する点です。

会場のレンタル費用、設営や装飾にかかる費用、機材のレンタル費、運営スタッフの人件費など、さまざまな経費が発生します。

特に会場費は、全体の予算の中でも大きな割合を占めることが多いです。

会場の規模が大きくなるほど、それに伴って必要な機材や人員も増えるため、コストは比例して上がっていきます。

特に都心部の人気会場や、設備が充実した施設ほど、レンタル料は高額になる傾向があります。

また、参加者側にも負担が発生します。

会場までの交通費、場合によっては宿泊費が必要になるため、参加のハードルが上がる可能性があります。

遠方からの参加者が多い場合、この点がネックになって集客に影響することも考えられます。

もし予算に限りがある場合は、会場選びや演出内容を工夫することで、コストを抑える必要があるでしょう。

オンラインイベントと比較すると、どうしても費用面での負担は大きくなります。

②準備に時間と手間がかかる

オフラインイベントは、企画から当日の運営まで、多くの時間と手間がかかるのが特徴です。

会場の予約、レイアウトの決定、機材の手配、制作物の準備、運営スタッフの確保など、やるべきことが多岐にわたります。

特に大規模なイベントの場合、会場の予約は半年から1年前に行う必要があります。

人気のある会場は早い段階で予約が埋まってしまうため、開催日の設定から逆算して早めに動く必要があるでしょう。

また、会場の下見や事前の打ち合わせ、リハーサルなど、実際に現地に足を運ぶ必要性もたびたび発生します。

当日の設営や撤収作業も、リアルイベントならではの人手と時間を要する重要な工程です。

この点はオンラインイベントなら、配信環境さえ整えば比較的短期間で開催できます。

イベント担当者は、本業と並行してこれらの準備を進めなければならないケースが多く、業務負担が大きくなりがちです。

効率よく準備を進めるためには、タスクの洗い出しとスケジュール管理が欠かせません。

必要に応じて、外部の専門業者やイベント運営会社に一部を委託するなど、負担を軽減する方法も検討すべきでしょう。

③参加人数や地域に制限がある

オフラインイベントは、会場のキャパシティによる人数制限や、地理的な制約で参加者が限られる点は大きなデメリットでしょう。

想定以上に参加希望者が集まった場合でも、会場の収容人数を超えて受け入れることはできませんし、会場から遠い地域に住んでいる人にとっては、参加のハードルが高くなります。

特に全国規模でターゲットが分散している場合、オフラインイベントだけでは十分にリーチできない可能性があります。

また、天候や災害などの外的要因も、オフラインイベントに影響を与えます。

台風や大雪などの悪天候により、参加者が会場に来られなくなったり、最悪の場合はイベント自体を中止せざるを得なくなったりするリスクもあります。

こうした制約を踏まえると、より多くの人にリーチしたい場合や、全国の参加者を集めたい場合は、オンラインイベントやハイブリッド開催も視野に入れるべきです。

目的やターゲットに応じて、最適な開催形式を選択することが大切でしょう。

オンラインとオフライン、どちらを選ぶべき?

オフラインイベントとオンラインイベント、どちらを選ぶべきか迷う場合は、イベントの目的と参加者のニーズなどを軸に判断しましょう。

選ぶべきポイントは以下の3つです。

イベントの目的

顧客との信頼関係構築や、商品の体験機会提供、社内の交流促進など、対面でのコミュニケーションが重要な場合は、オフラインイベントが適しています。

一方、情報発信やセミナー形式での知識提供、できるだけ多くの人にリーチしたい場合は、オンラインイベントが効果的です。

参加者の属性や居住地

ターゲットが特定の地域に集中しているなら、オフラインイベントでも十分に集客できます。

逆に、全国や海外に散らばっている場合は、オンラインのほうが参加しやすいでしょう。

予算や準備期間

限られた予算で大規模な集客を目指すなら、オンラインイベントのほうがコストパフォーマンスに優れています。

ただし、予算をかけてでも特別な体験を提供したい場合は、オフラインイベントの価値が際立ちます。

また、両方の良さを取り入れたハイブリッド型イベントという選択肢もあります。

会場での開催を軸にしながら、同時にオンライン配信も行うことで、幅広い参加者にリーチできます。

どの形式を選ぶにしても、イベントの目的と参加者のニーズを最優先に考えることが、成功への第一歩です。

初めてでも失敗しない!オフラインイベント準備の4ステップ

.png?width=1200&height=630&name=%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE5%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%20(2).png)

初めてオフラインイベントを企画する方にとって、何から手をつければいいのか分からず不安を感じることも多いでしょう。

ここでは、イベント準備に必要な準備を4つのステップに分けて解説します。

この流れに沿って準備を進めれば、初心者でも安心してイベント当日を迎えられます。

【ステップ1】目的とターゲットを明確にする

例えば、新入社員研修であれば、ビジネスマナーの習得や社員同士の交流促進が目的になるでしょう。

一方、新商品発表会なら、メディアや顧客に商品の魅力を伝え、購買意欲を高めることが目的です。

目的が曖昧なまま準備を進めると、イベント内容がブレてしまい、参加者の満足度も下がってしまいます。

また、年齢層、職種、興味関心、参加動機などを想定することで、ターゲットに刺さるコンテンツを企画できます。

新入社員向けなのか、管理職向けなのか、既存顧客なのか、新規見込み客なのかによって、必要な情報や演出方法は変わってきます。

ターゲットが明確になれば、開催日時や会場の選定、告知方法なども自然と決まっていくはずです。

【ステップ2】会場選びと予算を決める

会場選びはイベントの成否を左右するため、慎重に検討しましょう。

会場を選ぶ際には、まず参加人数を想定し、適切な収容人数の会場をリストアップします。

参加者が快適に過ごせるよう、多少の余裕を持ったキャパシティの会場を選ぶのがおすすめです。

アクセスに関しては、主要駅から近い、分かりやすい場所にある会場は、参加者の利便性が高く、集客にも有利です。

特に、遠方からの参加者が見込まれる場合は、新幹線の停車駅や空港からのアクセスも考慮すべきポイントになります。

また、プロジェクターやスクリーン、マイクなどの機材など、会場の設備や備品もチェックして備え付けられていれば、外部からの持ち込みや手配の手間が省けるため、会場選定のポイントになるでしょう。

なお、予算については、会場費だけでなく、設営費、機材レンタル費、制作物の費用、ケータリング費用、人件費など、必要な経費を洗い出して積み上げていきます。

全体の予算を把握した上で、どこにコストをかけるべきか、どこを削減できるかを判断しましょう。

【ステップ3】スケジュールと運営体制を構築する

会場と予算が決まったら、具体的なスケジュールと運営体制を構築していきます。

大規模なイベントの場合、会場予約は半年から1年前に行う必要があります。

その後、3か月前までには企画の詳細を固め、2か月前から告知を開始するのが一般的な流れです。

1か月前には制作物の準備や機材の手配を完了させ、2週間前には参加者への最終案内を行います。

前日または当日朝にはリハーサルを実施し、最終確認を行いましょう。

こうした工程表を作成することで、準備の漏れを防げます。

運営スタッフの役割分担も明確にしておきましょう。

受付担当、会場案内担当、司会進行、機材オペレーター、記録係など、必要な役割をリストアップし、それぞれに責任者を配置します。

社内の人員だけで対応できない場合は、外部のイベント運営会社やスタッフ派遣サービスの利用も検討すべきです。

特に、音響や照明などの専門的な操作が必要な場合は、プロのオペレーターに依頼するほうが安心です。

スケジュールと体制がしっかり整えば、準備はスムーズに進み、当日も落ち着いて対応できるでしょう。

イベントの進行表の具体的な作成方法については、イベント進行表の作り方|失敗しないための5つの注意点とはの記事をご覧ください。

【ステップ4】当日運営とトラブル対応を準備する

どれだけ入念に準備しても、当日は予期せぬ事態が起こる可能性があります。

そのため、運営マニュアルの作成と、起こりうるトラブルへの対応策を事前に用意しておくことが大切です。

運営マニュアルには、タイムテーブル、スタッフの配置と役割、緊急連絡先、トラブル発生時の対応フローなどを記載します。

余裕を持った時間配分にしておくことで、多少の遅延が発生しても調整しやすくなります。

よくあるトラブルとしては、機材の不具合、参加者の遅刻や欠席、天候の急変などが挙げられます。

機材トラブルに備えて、予備のマイクやケーブルを用意しておく、映像が映らない場合の代替手段を考えておくなど、事前の対策が有効です。

また、当日は開始2時間前には会場入りし、設営と機材チェックを完了させるのが理想です。

スタッフ全員で最終確認を行い、役割や動線を再確認しておきましょう。

リハーサルを行うことで、本番の流れをイメージでき、不安も軽減されます。

「どんな会場を選べばいいか分からない」「予算内で最適な会場を見つけたい」という方は、会場探しコーディネーターにご相談ください。

年間1,000件以上のイベントサポート実績を持つ専門スタッフが、イベントの目的や予算に合わせた最適な会場をご提案いたします。

会場選びから当日の運営サポートまで、ワンストップで対応可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

オフラインイベントの種類と活用シーン【業種別事例付き】

オフラインイベントは、目的や業種によってさまざまな形式で開催されています。

ここでは、代表的なイベントの種類と、それぞれの活用シーンを具体的に紹介します。

自社のイベント企画の参考にしてください。

企業の社内イベント

企業の社内イベントは、組織内のコミュニケーション活性化や情報共有を目的として開催されます。

代表的なものとしては、社員総会、研修、懇親会などがあります。

社員総会

社員総会は、経営方針の共有や業績報告、表彰式などを行う重要な機会です。

全社員が一堂に会することで、会社の方向性を共有し、組織としての一体感を醸成できます。

特に、年度の節目や周年記念などの機会に開催されることが多く、特別感のある演出で社員のモチベーション向上にもつながります。

社員総会の会場の探し方について詳しく知りたい方は、研修会場の選び方5選!東京都内の駅チカ・駅直結の施設も紹介の記事をご覧ください。

研修イベント

また、研修イベントでは、新入社員研修、管理職研修、スキルアップ研修など、対象者に応じたプログラムを実施します。

対面での研修は、講師と受講者の双方向のやり取りができるため、理解度が深まりやすいメリットがあります。

加えて、グループワークやロールプレイングなど、参加型の学びを取り入れることで、実践的なスキル習得が可能になります。

研修会場の探し方について詳しく知りたい方は、研修会場の選び方5選!東京都内の駅チカ・駅直結の施設も紹介の記事をご覧ください。

懇親会・パーティー

他にも、懇親会や社内パーティーは、部署を越えた交流を促進する場として実施されます。

普段は接点のない社員同士が気軽に会話できる環境を作ることで、社内のコミュニケーションが活性化します。

忘年会や新年会、チームビルディングイベントなど、カジュアルな雰囲気の中で関係性を深められるでしょう。

懇親会会場の探し方について詳しく知りたい方は、立食パーティー会場探しのコツ6選!料理・設備・予算で見極める方法の記事が参考になると思います。

マーケティング・PR系イベント

マーケティングやPRを目的としたイベントは、商品やサービスの認知度向上、顧客との接点創出を狙って開催されます。

新商品発表会、展示会、サンプリングイベントなどが代表的です。

新商品発表会

新商品発表会は、メディアや既存顧客、取引先などを招待し、新製品の魅力を直接伝える場です。

実際に商品を手に取って体験してもらうことで、その価値を実感してもらえます。

会場の演出や映像、プレゼンテーションを工夫することで、商品への期待感を高め、発売前から話題を作り出せます。

発表会会場の探し方について詳しく知りたい方は、発表会会場の選び方|確実に押さえておきたい5つのポイントとは?の記事をご覧ください。

展示会

展示会は、業界関係者やビジネスパートナーとの出会いの場として活用されます。

自社ブースを設けて商品やサービスを展示し、来場者との対話を通じて営業活動につなげられます。

特にBtoB企業にとっては、新規取引先の開拓や既存顧客との関係強化に効果的なイベント形式です。

発表会会場の探し方について詳しく知りたい方は、展示会とは?成果を最大化させるための会場の選び方も解説の記事をご覧ください。

サンプリングイベント

サンプリングイベントは、食品や化粧品、日用品などの商品を消費者に試してもらう施策です。

実際に使ってもらうことで、商品の良さを体感してもらい、購買行動につなげることが目的です。

具体的には、駅前や商業施設などで実施することが多く、通行人に声をかけて商品を配布します。

口コミや SNS での拡散も期待できる、費用対効果の高い手法といえます。

サンプリング会場の探し方について詳しく知りたい方は、サンプリングイベントの効果を最大化!失敗しない会場の選び方を解説の記事をご覧ください。

採用・人事系イベント

採用活動や人事施策の一環として開催されるイベントも、オフラインが効果を発揮する分野です。

会社説明会、インターンシップ、内定式などが該当します。

会社説明会

会社説明会は、就職活動中の学生や転職希望者に向けて、企業の魅力や事業内容を伝える場です。

対面で開催することで、説明を聞くだけでなく、社員との質疑応答や懇談の時間を設けられます。

実際に働いている社員の雰囲気や職場の空気感を直接感じてもらうことで、応募意欲を高める効果があります。

オフィス見学を組み合わせることで、より具体的なイメージを持ってもらえるでしょう。

インターンシップ

インターンシップは、学生に実際の業務を体験してもらうプログラムです。

数日から数週間にわたって実施され、職場での実践的な経験を通じて、企業への理解を深めてもらいます。

参加者にとっては自分に合った仕事かどうかを判断する機会になり、企業にとっては優秀な人材を早期に見極める場となります。

内定式

内定式は、採用が決定した学生を対象に開催される式典です。

入社までの期間に企業への帰属意識を高め、内定者同士の交流を促進する目的があります。

対面で顔を合わせることで、安心感や期待感が生まれ、入社前の不安を軽減できます。

懇親会を併設することで、リラックスした雰囲気の中で先輩社員や同期との関係性を築けるでしょう。

内定式会場の探し方について詳しく知りたい方は、内定式はいつ何する?会場探しから当日の流れまでを徹底解説の記事をご覧ください。

交流・ネットワーキング系イベント

業界内外の人脈形成や情報交換を目的としたイベントも、オフラインが威力を発揮します。

たとえば業界交流会は、同じ業界や関連業界の人々が集まり、名刺交換や情報交換を行う場です。

新たなビジネスチャンスの発見や、協業パートナーとの出会いが生まれる可能性があります。

立食形式で開催されることが多く、参加者が自由に移動しながら多くの人と交流できる環境が特徴です。

交流会の会場探しについて詳しく知りたい方は、交流会とは?目的・メリット・会場選びのコツを解説の記事をご覧ください。

会場探しコーディネーターがイベント準備をワンストップでサポート

初めてのオフラインイベント企画で不安を感じている方、本業と並行してイベント準備を進めることに負担を感じている方には、会場探しコーディネーターの活用がおすすめです。

ここでは、会場探しコーディネーターのサービス内容と、活用するメリットをご紹介します。

会場探しコーディネーターとは?

会場探しコーディネーターは、イベント会場の運営に携わる専門スタッフが、会場選びから当日の運営まで一貫してサポートするサービスです。

当社は年間1,000件以上のイベントをサポートしており、豊富な経験とノウハウを活かして、イベント成功に向けた実践的なアドバイスを提供しています。

最大の特徴は、会場運営の現場を熟知したプロフェッショナルが対応する点です。

会場ごとの特性や設備、利用ルールを詳しく把握しているため、イベント内容に最適な会場を的確にご提案できます。

また、会場の使い方や演出のアイデア、トラブル回避のポイントなど、実務に即したアドバイスが受けられるのも大きなメリットです。

初めてイベントを企画される方はもちろん、経験豊富な担当者の方にも、会場視点での新たな気づきを提供できます。

相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まずは無料相談から始めましょう

会場探しコーディネーターへのご相談は無料です。

「まだ具体的に決まっていないけど相談してもいいの?」という段階でも、もちろん大歓迎です。

企画段階からご相談いただくことで、より効果的な会場選びや準備の進め方をアドバイスできます。

お電話、メールフォーム、どちらからでもお問い合わせいただけます。

イベントの目的や希望条件を簡単にお聞かせいただければ、最適な会場をピックアップしてご提案いたします。

初めてのオフラインイベント企画で不安を感じている方、準備の負担を軽減したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

会場運営のプロフェッショナルが、イベント成功に向けて全力でサポートいたします。

Author Profile

会場探しコーディネーターメディア編集部

運営会社:株式会社シアターワークショップ

“劇場・ホールに関することはなんでもやっている”、トータル・シアタープロデュースカンパニー。40年にわたり構想・計画づくり、設計・施工にも携わる劇場づくりのノウハウをもとに、劇場・ホール・イベントスペース運営の専門家集団として、全国20以上の施設管理を支援。年間1,000件以上のイベントを会場管理者の立場からサポート。企業の新商品発表会、展示会、コンサート、セミナー、企業研修など、幅広い用途に対応する会場選定の実績を持つ。

最適な会場探しのノウハウを発信し、イベント主催者や企業担当者の課題解決をサポート している。

本メディアでは、会場運営のプロフェッショナル視点で、イベント成功につながるイベントスペース選びのポイントや最新トレンドを発信。

▼お問い合わせフォーム▼

会場探しのご相談はコチラ

Pick Up

関連記事

「ミートアップって何?どうやって開催するの?」 「社内でイベントを企画したいけど、どんな形式がいいのかわからない」 と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「経営方針発表会の準備を任されたけれど、何から始めればいいか分からない」「失敗したら会社全体に影響が出てしまう」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

「スタートアップイベントって何?参加する意味はあるの?」 「どのイベントに参加すれば資金調達やパートナー探しに効果的なの?」 と悩んでいる起業家や新規事業担当者の方も多いのではないでしょうか。