2025年4月13日(日)~10月13日(月)までの、半年間にわたる大阪・関西万博が閉幕しました。

開幕当初から様々な話題で盛り上がりを見せましたが、会期中に万博に訪れた人たちはどのような動きをしていたのでしょうか。

本記事では、Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)が提供している人流分析プラットフォーム「Location AI Platform®」(以下、LAP)を活用し、大阪・関西万博の会期中の人流データをもとに、開幕初期から閉幕直前、さらには閉幕後の翌朝まで――「人がどのように動き、どこへ流れたのか」を、人流データから総括します。

また、過去7回にわたって続いた分析シリーズ(Vol.1〜Vol.7)の最終章として、今回は“全体像とその後”を俯瞰し、マーケティング視点での示唆も提示していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

【大阪万博】期間期間全体の人流トレンド総まとめ

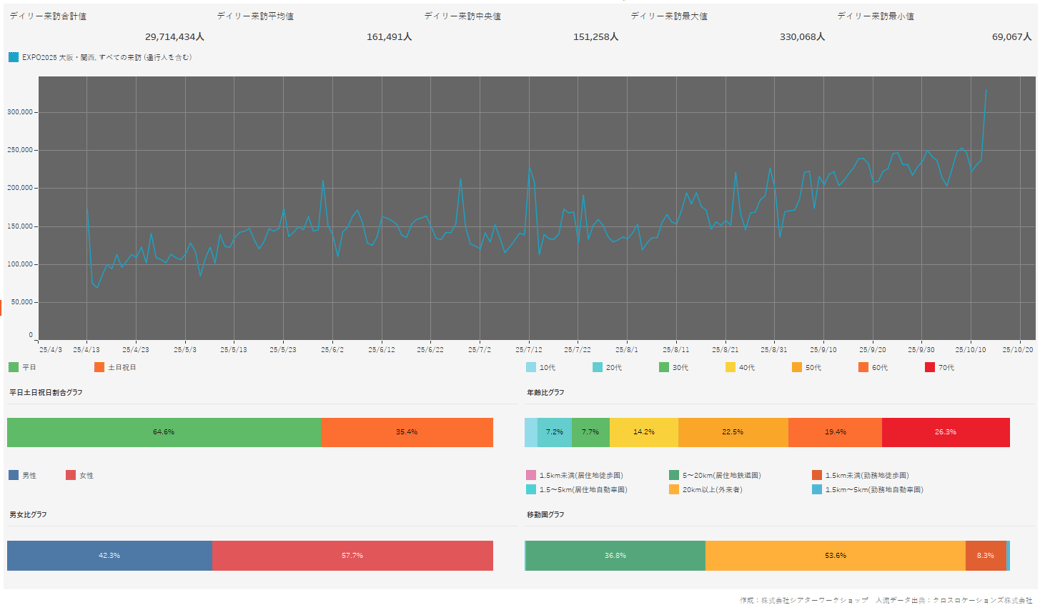

▼会期中の来訪者推移

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データをもとにBIツールにて可視化)

2025年4月の開幕以来、万博会場には連日多くの人が訪れていました。

データを見ると、全体としては開幕から右肩上がりで増えていることがわかります。

公式サイトの情報より、過去の万博の開催傾向から、開幕初期は控えめで、徐々に増えていき、閉幕直前にピークに達するという予測がありましたが、おおよそその通りの動員数の変化でした。

また、来場者数は5月末・6月中旬・7月中旬と夏までに3つのピークを形成。

以降一時落ち着いた印象ですが、9月以降は20万人を割らないペースで来訪者数が増加している傾向が見て取れました。

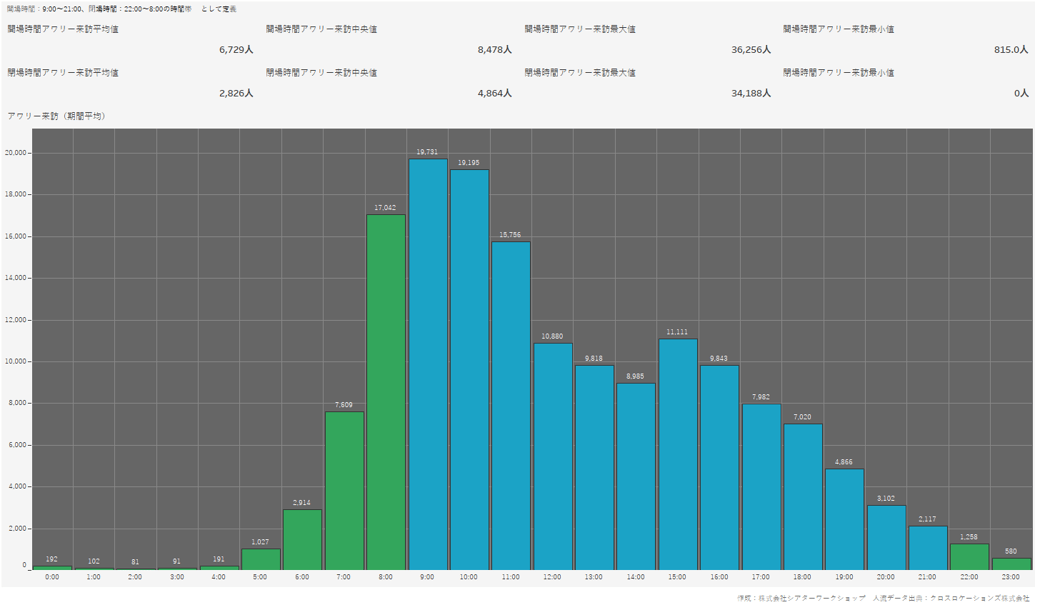

▼会期中のアワリー来訪

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データをもとにBIツールにて可視化)

時間帯別の来訪傾向としては、会場前の始発頃5時台から徐々に人が増え始め、会場時間の9時台をピークとなっていました。

また、ピーク後はその後徐々に減るものの、15時台に再度増加する傾向も見られ、入場予約の時間枠に合わせた動きだったのだと推察できます。

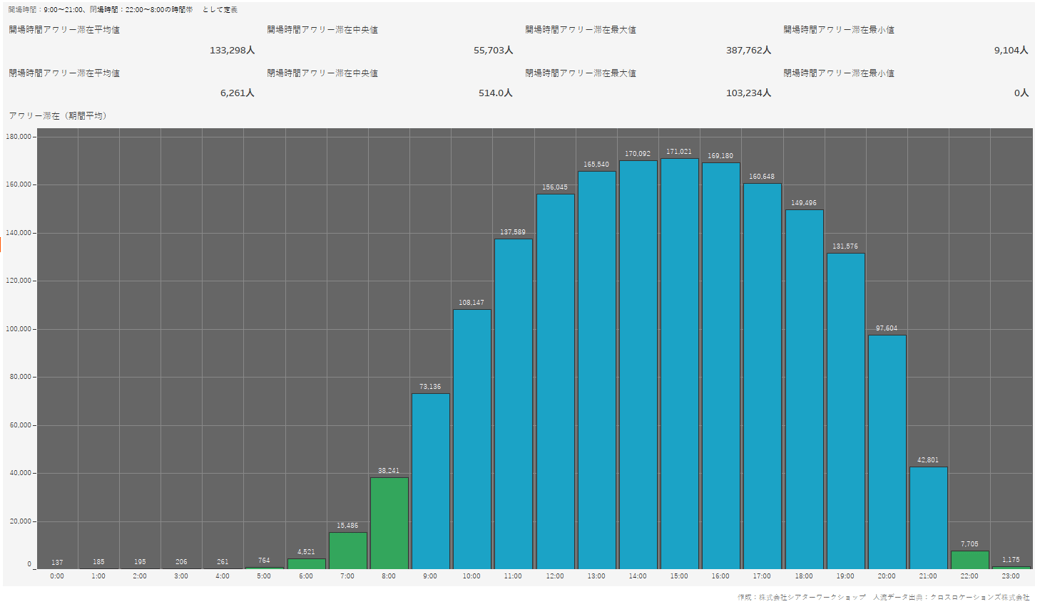

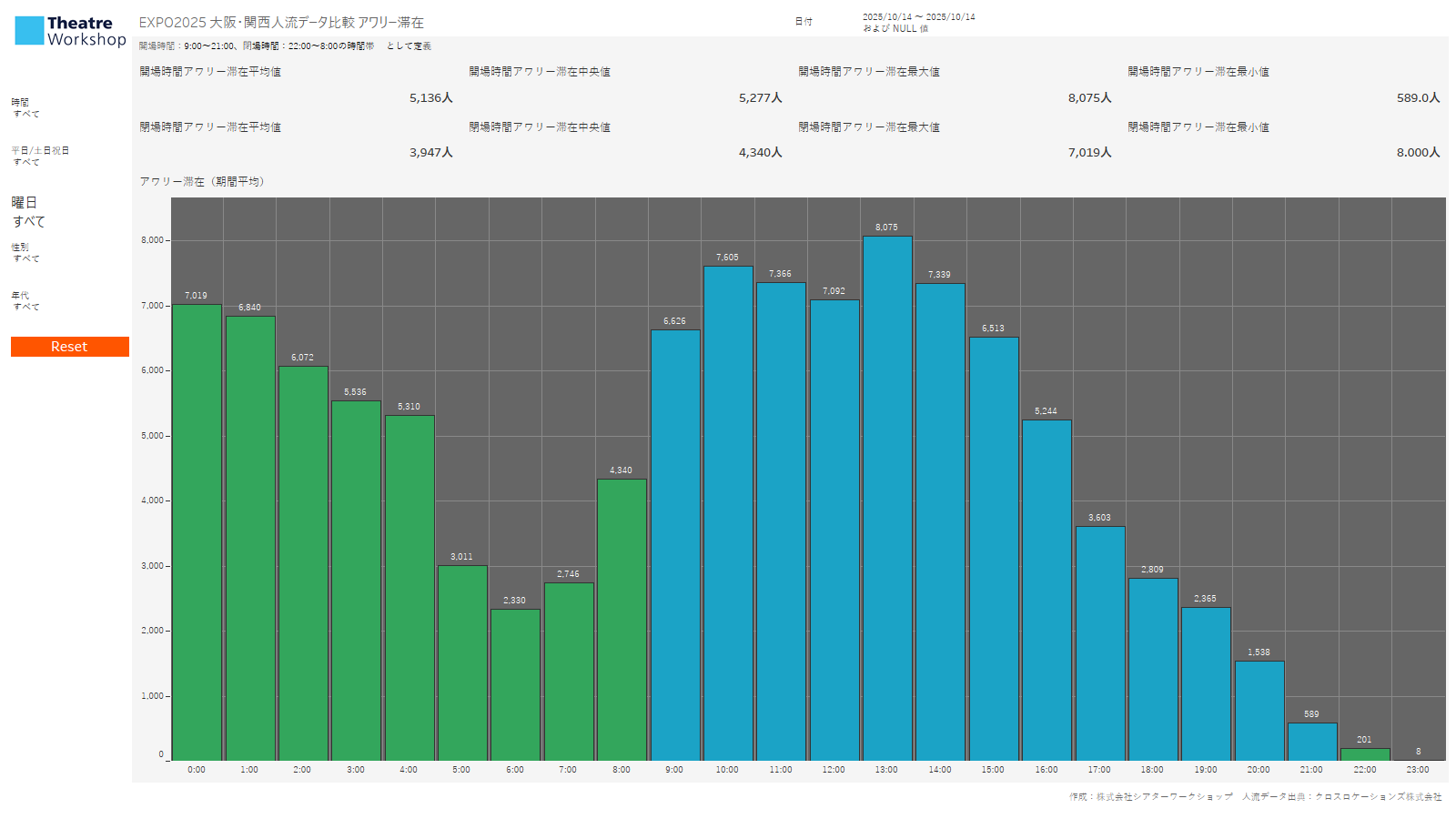

▼会期中のアワリー滞在

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データをもとにBIツールにて可視化)

時間帯別の滞在者数については、午前中から徐々に増えていき、15時台のピークを境に減少傾向と、きれいな弧を描いていました。

ちょうど帰路につく直前、暑さを避けて休憩する人、最後の撮影や買い物を楽しむ人が重なり、15時台は会場全体が最も密度の高い時間帯であったと考えられます。

開幕初期vs閉幕直前の人流データを比較

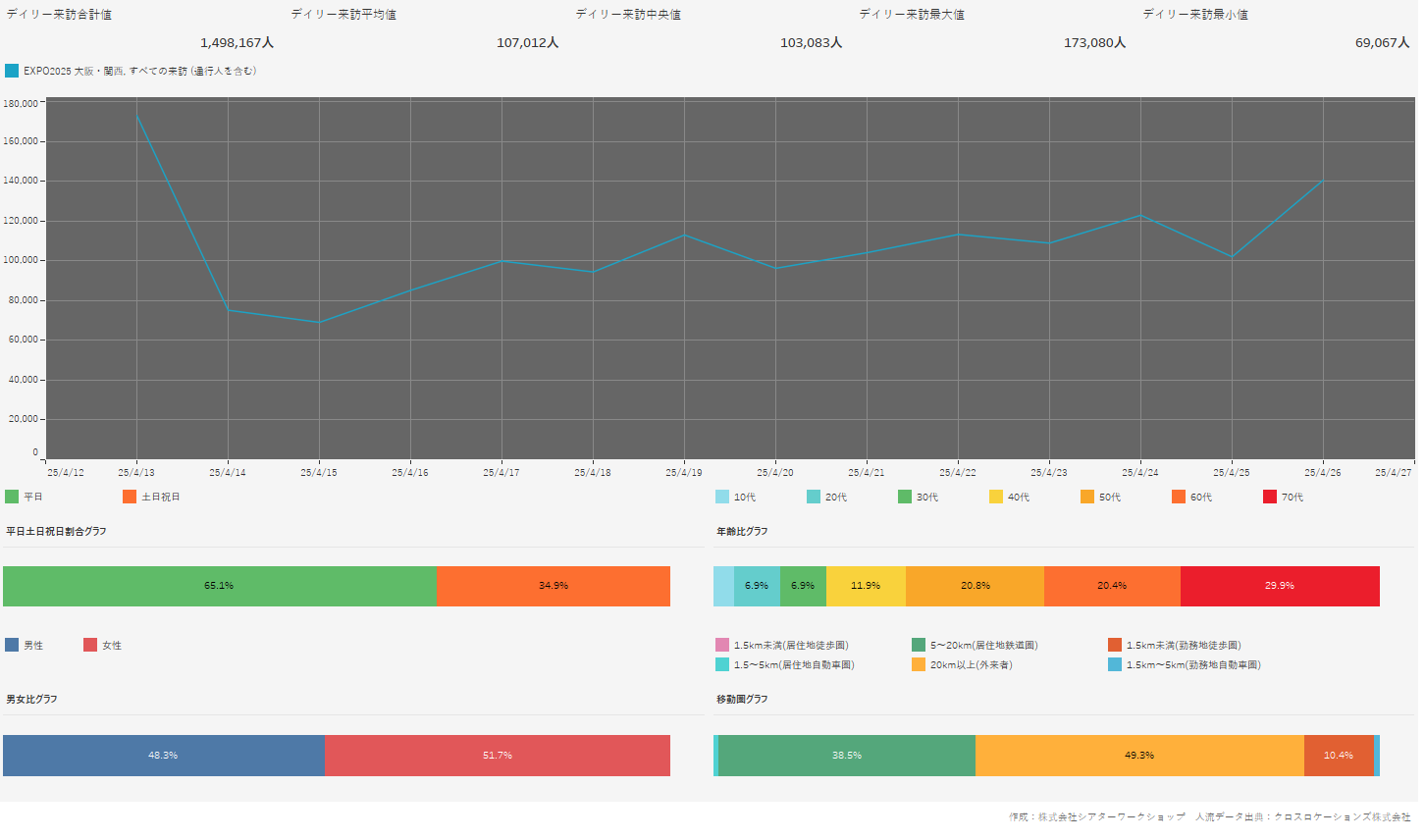

▼開幕から2週間の来訪データ

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データをもとにBIツールにて可視化)

開幕初期は初日の勢いから一気に減速し、1日の目標人数を割り10万人以下となる日も目立ちました。

オペレーションの不備や故障トラブルなど、様々な要因も重なり、様子見の傾向になったと言えます。

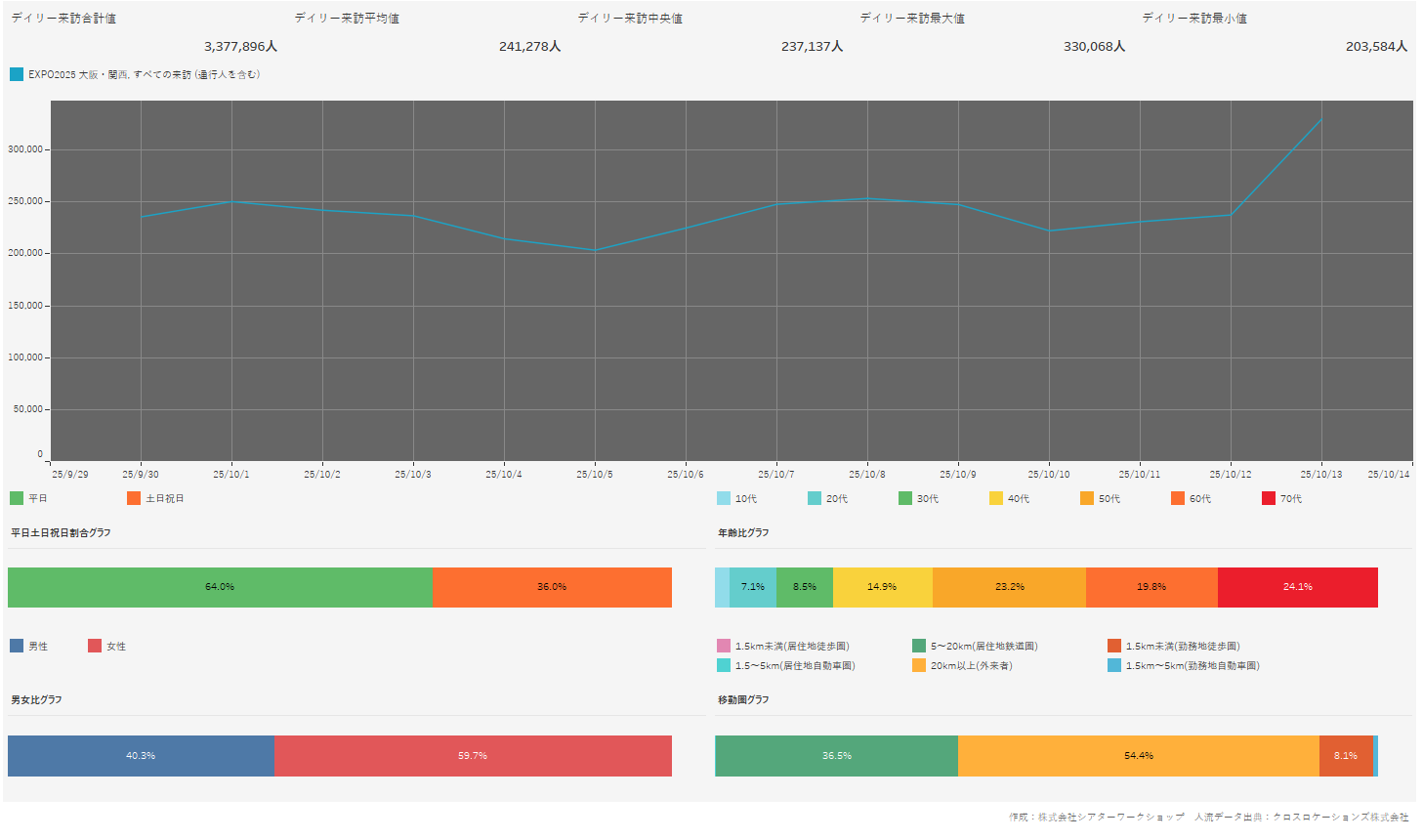

▼閉幕までの2週間の来訪データ

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データをもとにBIツールにて可視化)

閉幕までの2週間の動きとしては、平日休日問わずで常に20万人を超える人流データが観測されました。

最終日に関しては30万人を超える数値が出ており、関係者なども含めての来訪が大幅に増加したとみられます。

終わりが見えるようになったことで「終わったら二度と行けない」「一度行ったけど、最後にもう一度」という感情的な動機につながったのでしょう。

デザイナーズトイレの行く末

相当数の方にご覧いただいた【Vol.5】大阪万博デザイナーズトイレ人流分析|話題の二億円トイレや場所、利用者数の意外な関係性とはでも話題にした、会場内に設けられた8か所の“デザイナーズトイレ”は、単なる施設の枠を超えて人の動き・滞留・記録行動を変えた空間デザインの好例として、人流データでも面白い結果を示しました。

来訪者数ランキングで、1 位は「トイレ5(いわゆる2億円トイレ)」で平均 5,421人/日、2位「トイレ8」、3位「トイレ7」など、開幕当初は“映えるスポット”としてだけでなく、使い勝手の部分など、様々な意見が飛び交う話題性あふれるスポットとなっていました。

面白い点として、「話題になったトイレが必ずしも最も利用されたわけではない」という逆説も提示されています。

これらを踏まると、デザイナーズトイレが単に“映えるかどうか”ではなく、「人の流れがそこを通り、滞留・利用しやすいか」に大きく左右されたということが読み取れます。

閉幕後、このデザイナーズトイレの多くは撤去予定だが、一部は恒久施設や再展示へと移設される見込みです。

移設後のトイレは、思い出を振り返るための新たな集客装置になり得るでしょう。

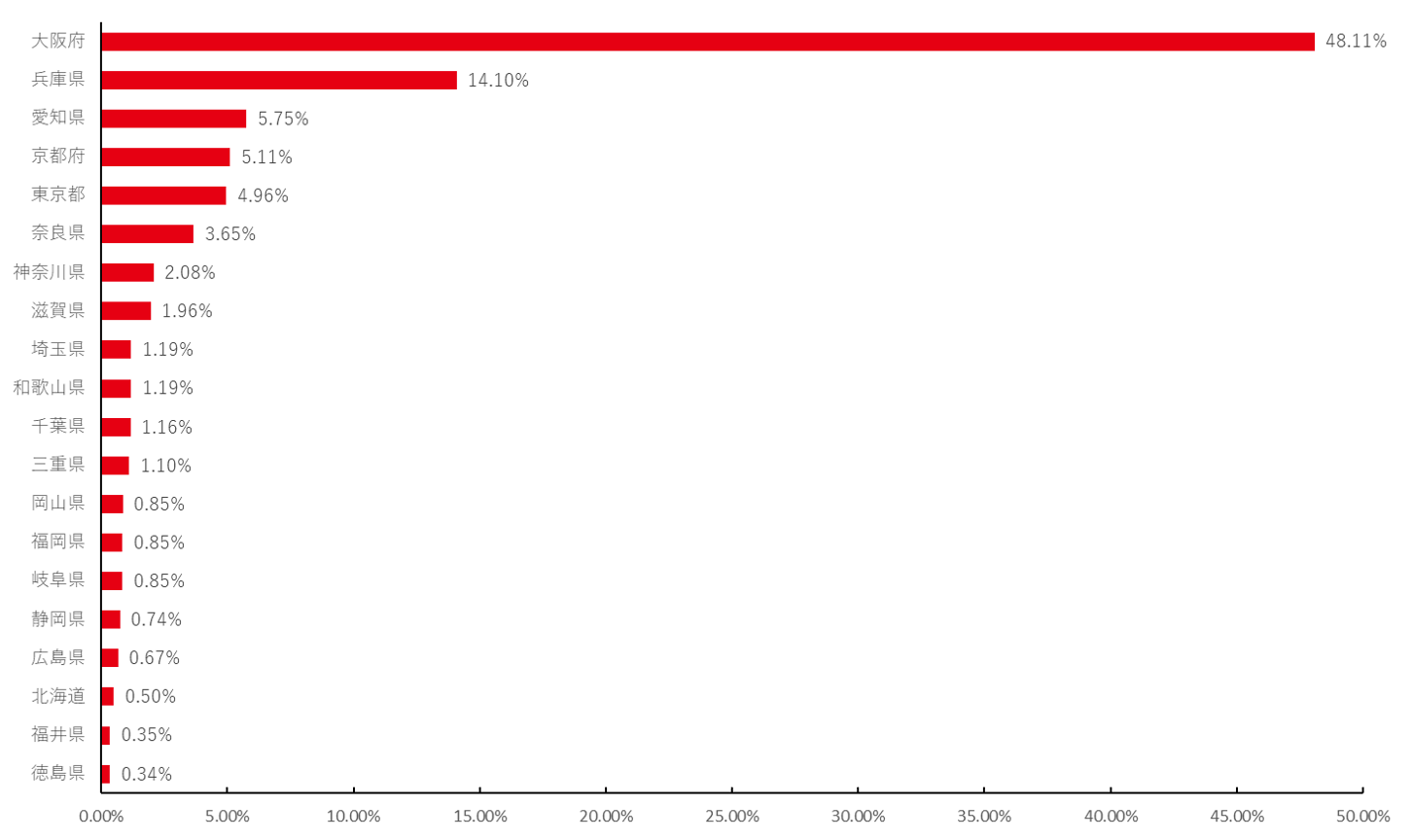

全国からの来場者データ分析

来場者の出身地分布を見ると、全国各地から来ているものの、やはり大阪を中心に地元の方々の来訪が目立つ結果となりました。

また、時間が経つにつれ関西隣接県の比率が圧倒的に増加していることがわかりました。

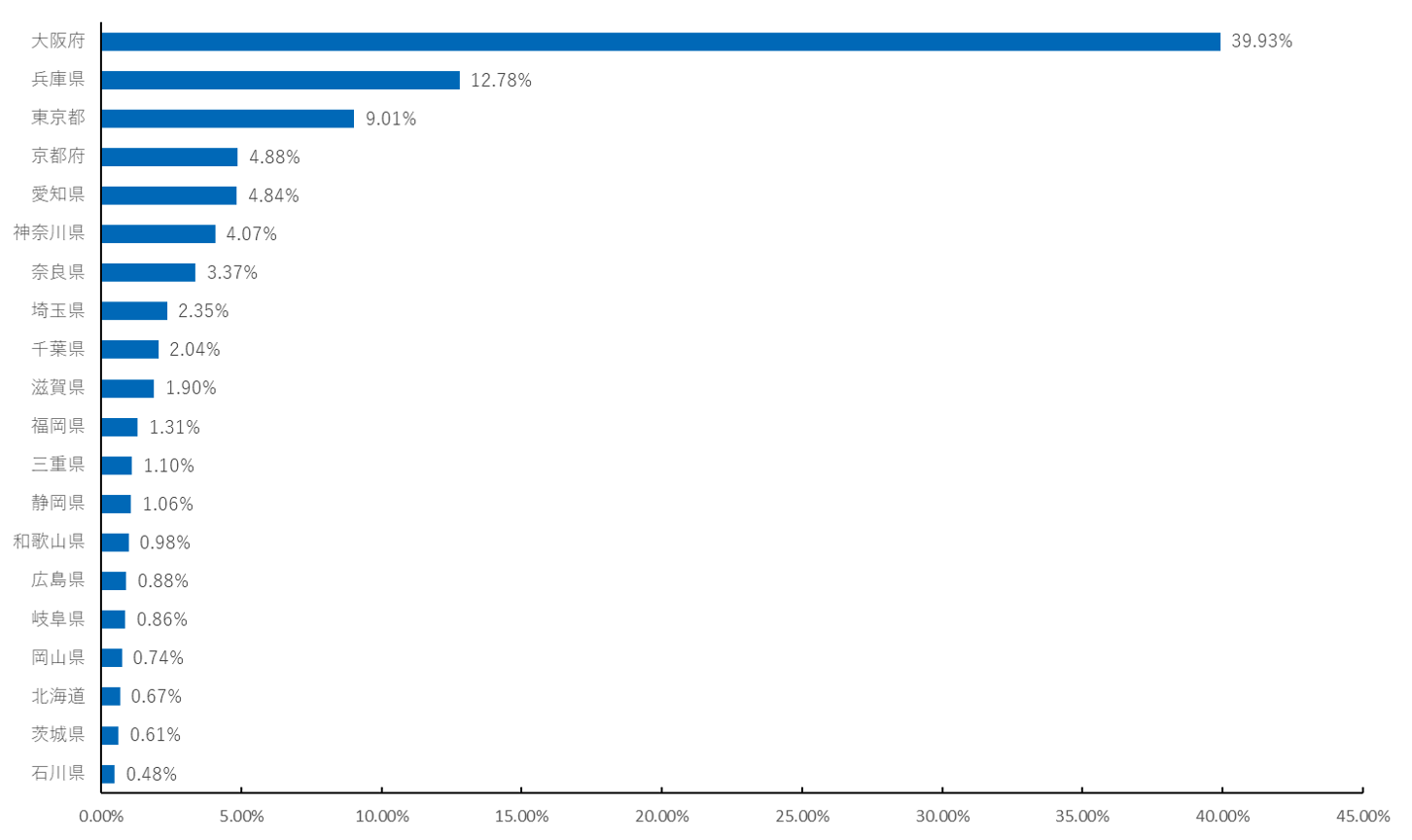

▼開幕から2週間の全国来訪者比率

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データ)

開幕当初は全国各地から来訪がありましたが、特に大阪をはじめ隣接する県が中心となり、次いで東京・神奈川などの関東圏の人が目立っています。

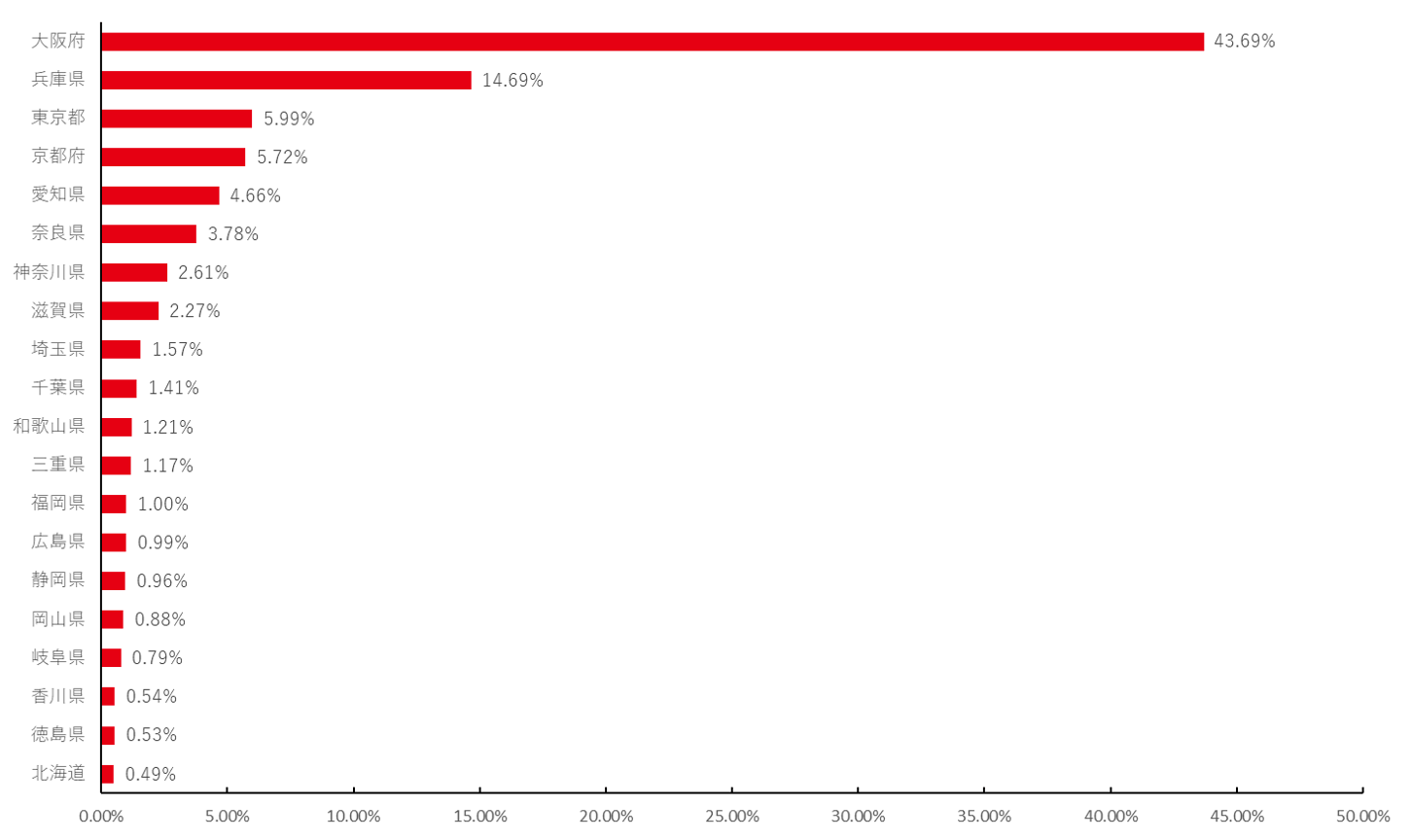

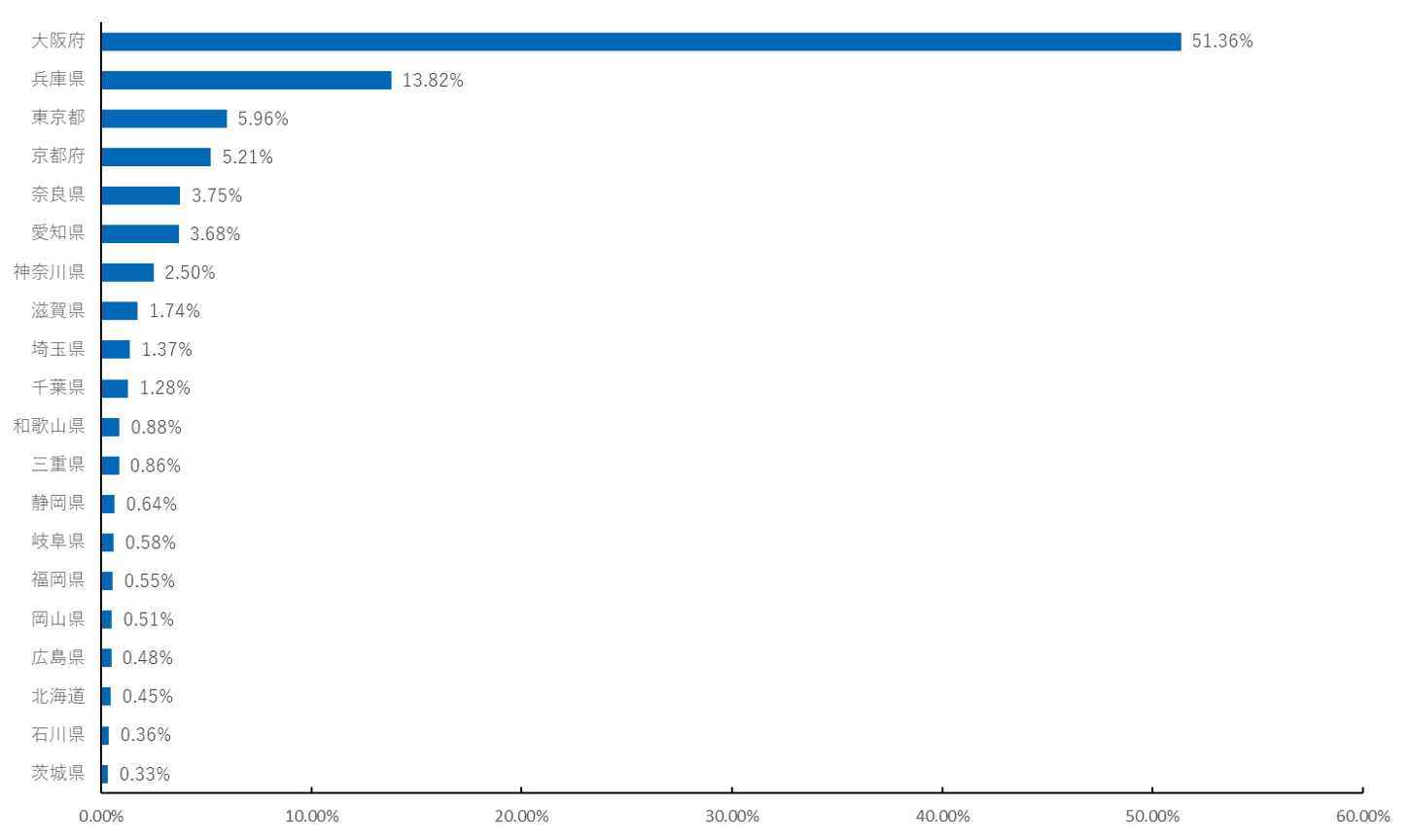

▼閉幕までの2週間の全国来訪者比率

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データ)

後半も大きく来場者数が増加したものの、地元周辺地域の人たち中心の来訪傾向は変わりませんでした。

しかし、東京が3位にまで食い込むようになっているのが特徴的で、閉幕に向かうに従い口コミ的に注目度が高まり、各地域からの来訪も増加したと考えられます。

一方で、東北や九州エリアからの来場は少なめでした。

これは、他のエリアに比べて交通手段や費用面が障壁になった可能性も考えられます。

また、リピーター率に関しても、面白い数値が出ています。

▼2回以上の来訪者比率

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データ)

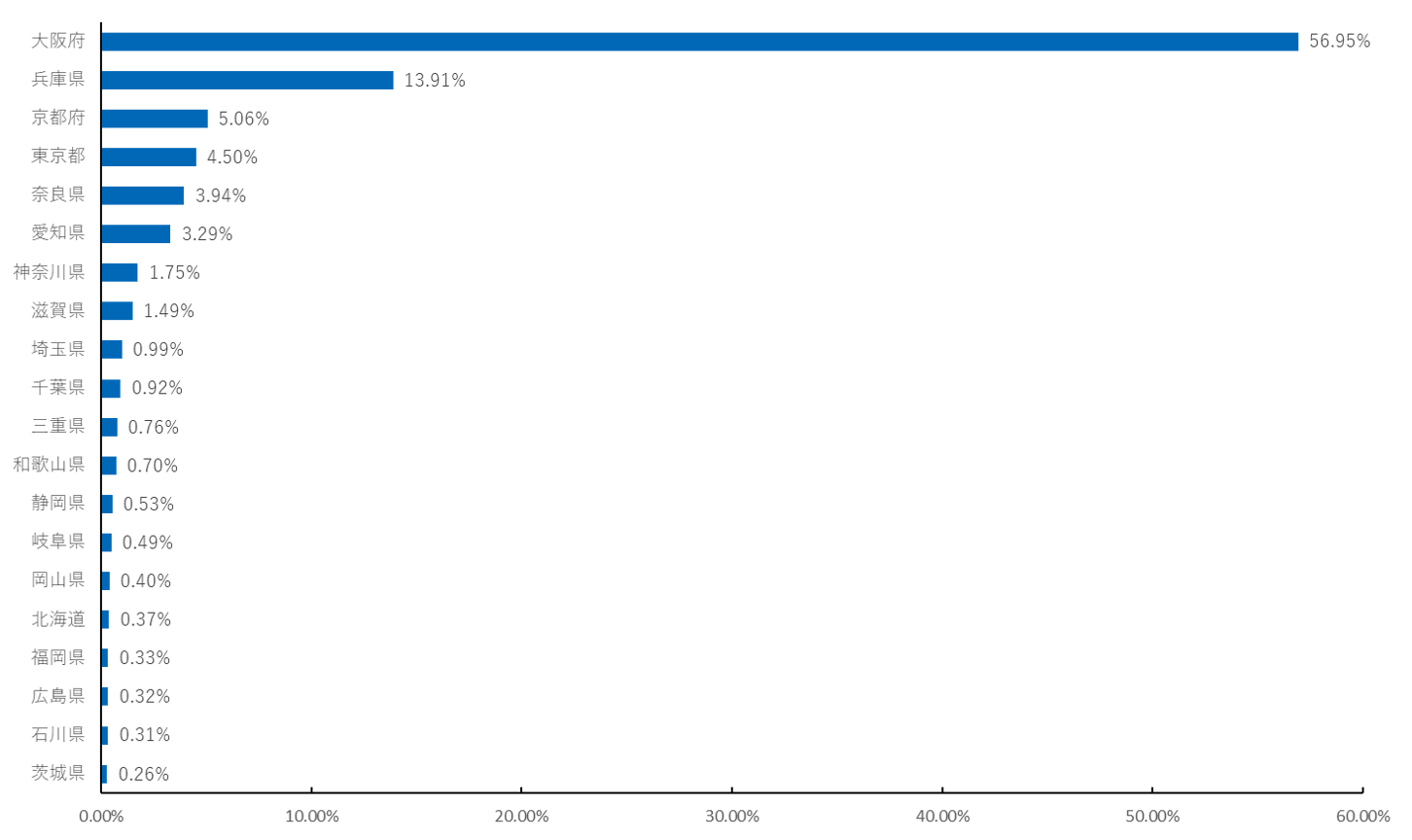

▼3回以上の来訪者比率

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データ)

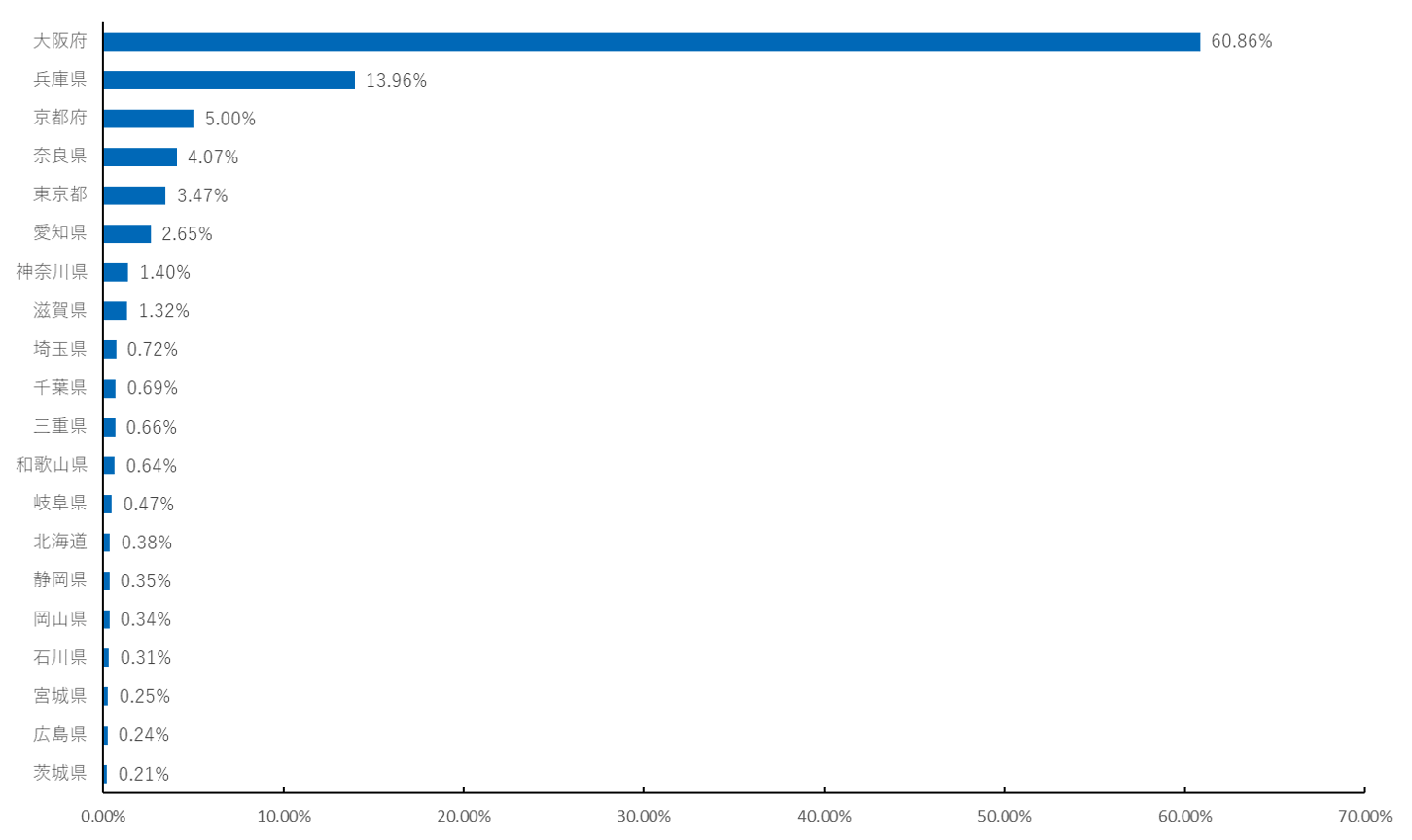

▼4回以上の来訪者比率

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データ)

▼5回以上の来訪者比率

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データ)

リピート回数が増えるにしたがって、大阪からの来訪率が大幅に上昇しています。

特に大阪・兵庫・京都・奈良からの再来場者の過半を占める結果となり、5回以上のリピーター比率は実に8割以上の人が関西圏の人でした。

SNS上では、会期中30回以上訪れた強者もいるなど、地元民に愛される万博になっていったのだと考えられます。

アクセスのしやすさに加え、「地元の誇り」としての関心がリピートを促したのではないでしょうか。

閉幕直後から翌朝まで ― “最後の夜”の滞留データ

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データ)

閉幕当日、万博会場は夜遅くまで人で溢れていました。

会期中は8月13日の停電による「オールナイト万博」となってしまったときを除き、閉場後はほとんど滞在がない状態でしたが、この日は翌朝まで多くの人が滞在していたようです。

データ上も、午後10時以降の滞留率が過去最高を記録しています。

関係者などによる最後の余韻を楽しむ時間だったのかもしれません。

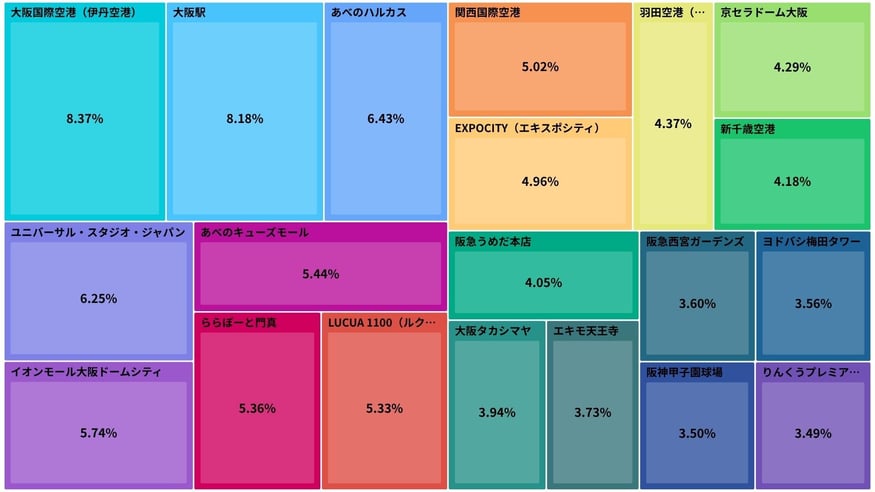

万博に訪れた人たちは他にどこへ行ったのか?

出典:Location AI株式会社(旧・クロスロケーションズ株式会社)「Location AI Platform®」(2025年10月時点取得データをツリーマップ

化)

大阪周辺では、大阪国際空港、関西国際空港や大阪駅など、出張や観光など「移動目的」での来訪が土日問わず高い割合を示しました。

続いてユニバーサル・スタジオ・ジャパンやあべのキューズモール、EXPOCITYなど、レジャー・観光拠点も併用されている割合が多いです。

また、イオンモールやあべのキューズモールなど、観光やショッピングの拠点との併用も多くみられました。

いずれも土日の方が割合としては増加傾向にありました。

他にも、関西圏外では羽田空港や新千歳空港もランクインしていました。

これは、都内はもともと来訪者が多かったことに加え、羽田は出張・観光の“ハブ”として利用が多く、新千歳は北海道旅行者の併用率が高かったのではないかと考えられます。

大阪万博の熱を"引き継ぐ場所"は現れるのか

大阪万博は終了しましたが、元の大阪に戻ることはありません。

むしろ、万博を機に改めて注目の的となった大阪の土地をいかに魅力的に伝え、人を集めていくかが重要でしょう。

万博跡地となる夢洲では、大阪IR(統合型リゾート)の建設も控えており、大阪府・大阪市が示す構想によれば、単なるカジノ複合施設にとどまらず、ホテル・国際会議場・展示場・エンターテインメント施設などを含む、滞在型の観光拠点として生まれ変わろうとしています。

こうした人の流れの中で、注目されるのが扇町ミュージアムキューブです。

夢洲からのアクセスも良く、梅田エリアに隣接。

演劇・展示・ワークショップなど「創造的体験」を提供できる場として、万博閉幕後の「新しい文化体験」を求める人たちを受け止める存在になり得ます。

大阪という都市の文脈、関西圏の文化・食・体験を背景に、淡々とした観光から「この地域ならでは」の体験・時間・記憶を残せる場づくりが重要です。

万博をきっかけに大阪を訪れた人々が、「次に行く場所」として文化的体験を求めている今。

扇町ミュージアムキューブは、その“次の舞台”となる可能性を秘めていると言えるでしょう。

まとめ

大阪万博が幕を閉じ、人流データではおよそ半年間で約3,000万人が会場を訪れたことが確認されています。

この数は単なる集計結果ではなく、都市の記憶そのものを刻んだ軌跡といえるでしょう。

ニュースや出来事を照らし合わせながらデータを読み解くと、来場者の多くが「体験を求めて動く」という共通の行動心理を持っていたことが見えてきました。

その意味で、万博は“人の好奇心が可視化された場”だったのかもしれません。

私たちもまた、劇場を中心に「体験をつくる」事業に携わっています。

今回の分析を通じて得られた示唆を、今後は全国の劇場や文化施設、まちづくりの現場で活かしていきたいと考えています。

そして、こうした“体験の記憶”を未来へつなぐ場所として、当社の携わる扇町ミュージアムキューブも新しい人の流れを受け止める場になることを願っています。

数字の先にあるのは、やはり「人の記憶」と「これからの出会い」です。

万博で高まった“体験消費”の熱を引き継ぐように、

扇町ミュージアムキューブでは、昼から夜まで文化を楽しむ多彩な企画を展開しています。

たとえば、いま話題の「扇町ナイトミュージアム vol.2『東學 墨画展 墨絵巻 ~墨の女たちが劇場空間に舞う、夜~』」は、

劇場空間全体を使った幻想的な“墨画の世界”を体験できる展覧会です。

この街の熱が冷めないうちに、あなた自身の“体験”を更新する夜を過ごしてみませんか。

▼イベント・施設情報はこちらからご覧ください

Author Profile

会場探しコーディネーターメディア編集部

運営会社:株式会社シアターワークショップ

“劇場・ホールに関することはなんでもやっている”、トータル・シアタープロデュースカンパニー。40年にわたり構想・計画づくり、設計・施工にも携わる劇場づくりのノウハウをもとに、劇場・ホール・イベントスペース運営の専門家集団として、全国20以上の施設管理を支援。年間1,000件以上のイベントを会場管理者の立場からサポート。企業の新商品発表会、展示会、コンサート、セミナー、企業研修など、幅広い用途に対応する会場選定の実績を持つ。

最適な会場探しのノウハウを発信し、イベント主催者や企業担当者の課題解決をサポート している。

本メディアでは、会場運営のプロフェッショナル視点で、イベント成功につながるイベントスペース選びのポイントや最新トレンドを発信。

▼お問い合わせフォーム▼

会場探しのご相談はコチラ

Pick Up

関連記事

2025年4月13日に開幕した大阪・関西万博。 開幕から1週間で累計60万人以上が来場し、今まさに大阪は「イベント都市」としての存在感を高めています。

大阪・関西万博の来場者は、会場だけで1日を過ごしているわけではありません。 最新の来訪データを分析すると、多くの人が“万博ついで”に市内の観光地や商業施設を訪れていることもわかってきました。